с регионами России

06 мая - 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

05 мая - 105 лет со дня рождения Станислава Монюшко (1819 - 1872), польского и белорусского композитора, дирижера, педагога.

Календарь памятных датс Издательским домом «Звязда»

Строим будущее вместе

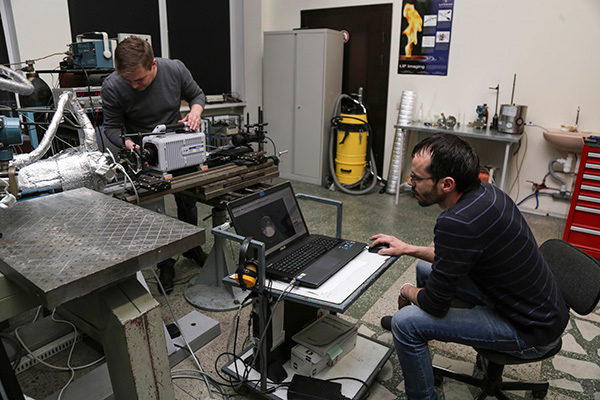

Несколько лет назад белорусские и российские ученые закончили работу над одним из знаковых проектов, который осуществлялся по программе научно-технического сотрудничества Союзного государства, — «Нанотехнологии СГ». За время реализации проекта был создан ряд уникальных разработок, важность которых нам еще предстоит оценить. Успехи не остались незамеченными — уже сейчас дан старт новой программе под названием «Технологии СГ». Отсутствие приставки «нано» не говорит о меньшей технологичности, — наоборот, ученые обеих стран ставят перед собой еще более амбициозные задачи. О том, что уже было и что еще будет создано белорусами и россиянами в этом направлении, рассказали представители организации-исполнителя обеих программ с белорусской стороны — Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси.

Целью первой программы под названием «Нанотехнологии СГ», которая реализовывалась в 2009—2012 годах, было объединение усилий ведущих академических и технических организаций Беларуси и России для разработки нанотехнологий и последующего создания материалов и устройств для космической техники, — рассказывает директор института Олег ПЕНЯЗЬКОВ. — Бралась во внимание и возможная последующая адаптация разработок для других отраслей экономики. Среди главных глобальных задач, которые поставили перед нашими учеными, были удешевление вывода спутников на орбиту и уменьшение веса космической аппаратуры при сохранении функциональности и технических характеристик.

Работа по программе велась по пяти основным направлениям. Первое — создание структурной техники, в первую очередь, различных датчиков (к примеру, замеряющих световые потоки, обеспечивающих работу электроники и т.д.).

При помощи современных подходов в области микроэлектроники были созданы аналоги, не уступающие существующим образцам по техническим показателям, но значительно более легкие по весу.

В рамках второго направления создавались новые материалы (пластики и углепластики) для составных частей спутников, которые могут заменить металлы, использующиеся сейчас. Кроме того, разрабатывались покрытия для различной аппаратуры. Созданные составы могут, к примеру, защитить радиоаппаратуру корабля от мощного электромагнитного излучения, которое существует в космосе. Отдельные вещества не позволяют сложнейшей оптике «бликовать» в ярких лучах Солнца.

Третье направление — системы для обеспечения устойчивости техники. На большинстве космических аппаратов есть небольшие двигатели, которые используются для тонкого маневрирования (так называемые RCS). С их помощью корабль может изменять орбиту, поворачиваться вокруг своей оси и многое другое. Большинство существующих образцов такой техники работает на плазме, нашими же учеными был создан новый двигатель — детонационный.

Фактически корабль начинает управляться при помощи небольших взрывов, импульсы от которых направляются в трубки диаметром несколько миллиметров.

Новая система занимает гораздо меньше места и обеспечивает более длительную работу по сравнению с аналогами.

Еще одно направление — решение более общих проблем. К примеру, солнечные батареи, которые используются практически на всех спутниках, требуют определенной защиты — под воздействием радиации срок их жизни и производительность часто уменьшаются. Покрытие из нитрида кремния решает эту задачу. Упомянутые выше RCS-двигатели обладают относительно небольшой тягой — созданные в рамках программы топливные смеси с добавлением высокоэнергетических частиц определенных металлов в разы увеличивают температуру сгорания, а следовательно, и тягу при прежнем расходе.

Последнее направление «Нанотехнологий СГ» — разработка программного обеспечения (баз данных по наноматериалам, систем моделирования, программно-вычислительных комплексов и т.д.).

В результате выполнения только с российской стороны было создано 25 новых технологий для ракетно-космической отрасли, 36 опытных экспериментальных и лабораторных образцов технологического оборудования и устройств, а также 17 предложений по адаптации этих технологий к другим отраслям.

Некоторые разработки поражают своей уникальностью и возможностью к применению в самых разных сферах. К примеру, установка магнитно-реологического полирования позволяет обработать поверхность диаметром до пяти метров до шероховатости в 0,1 нанометра (несколько атомных слоев) и не требует участия оператора. Ее используют для шлифовки оптики, но актуальность разработки для множества других сфер тяжело подвергнуть сомнению.

Системы шифровки данных, датчики, покрытия, экраны, сложнейшие системы — все это было воплощено в жизнь учеными Беларуси и России всего за пару лет. Уже сейчас начинается работа над продолжением программы, которое получило название «Технологии СГ». Его концепция утверждена, программные мероприятия проходят процедуру принятия в Министерстве финансов России. Олег Пенязьков надеется, что приступить к работе над новыми проектами получится уже в этом году.

— Программа «Технологии СГ» рассчитана на 2016—2020 годы, — отмечает заместитель директора института по научной работе и инновационной деятельности Валентин АСТАШИНСКИЙ. — Глобальная цель остается прежней — снижение массовых и габаритных характеристик космических аппаратов. Однако на этот раз мы хотим не только сохранить технические возможности и надежность аппаратуры, но и увеличить их. Все это даст возможность гораздо дешевле (по предварительным расчетам в 2—3 раза) поднимать в космос целые группировки спутников.

Планируется, что программа будет иметь три раздела. Первый — все те же материалы, которые смогут выдерживать высокую температуру, механическое и электромагнитное воздействие (к примеру, вспышки на Солнце). Второй — технологии создания систем управления космическим аппаратом. Речь в первую очередь о плазменных двигателях с управляемым вектором тяги (похожая система используется в реактивных самолетах, только в созданном прототипе нет механики — плазма изгибается в нужную сторону под воздействием собственных токов). Их для нормального маневрирования потребуется гораздо меньше, чем статичных, а размеры двигателя составляют всего 2-3 см. И третья — диагностическая аппаратура: оптические приборы и лазерные системы с более высокими характеристиками.

По словам специалистов, созданные разработки имеют гораздо более широкую сферу применения, чем только космос. Это и машиностроение, и электроника, и даже сельское хозяйство. Многочисленные датчики могут использоваться в системах инфракрасного наблюдения, контроля и других сферах.

Еще фото

- Установка для добавления высокоэнергетических наночастиц в топливо продлит срок эксплуатации спутников.

- Инженер-технолог лаборатории высокоточной обработки поверхности Дмитрий Соколовский демонстрирует установку магнитно-реологического полирования, созданную по программе сотрудничества ученых Беларуси и России. (первое фото)